现代防雷体系中,雷击灾害预警系统承担着前沿监测的重要职责。科学合理的系统部署与高效准确的数据运用,能够显著提升整体防雷安全水平。要使预警系统充分发挥效能,必须构建从选址布点到设备维护、从数据分析到应急响应的完整工作链条。

预警系统选址是确保监测效果的基础环节。安装位置应当远离高大建筑物、金属结构和强电磁干扰源,保证传感器能够准确捕捉大气电场变化。通常选择在保护区域主导风向上游方位,与主要建筑物的距离保持在50-100米范围内。对于较大面积的监测区域,适宜采用网格化布点方案,单个监测点的有效覆盖半径控制在2公里以内。传感器安装高度建议设置在距地面10-15米,这个高度既能保证传感器突出于周围障碍物,又能确保其在接闪装置的有效保护范围内。

设备选型应当注重实用性能和运行可靠性。推荐选用集成电场强度监测、闪电定位和气象参数采集功能的综合预警系统。电场强度监测需要设置合理的预警阈值:一级预警建议设定为5kV/m,二级预警10kV/m,三级预警15kV/m。闪电定位系统应当具备监测20公里范围内云地闪和云间闪的能力,定位精度需达到500米以上。数据采集时间间隔设置为30秒较为适宜,这样既能及时捕捉电场强度的快速变化,又可避免产生过多冗余数据。

监测数据的准确解读是预警系统发挥价值的关键环节。当监测到电场强度持续上升并超过5kV/m阈值时,应当启动一级预警,此时需要安排专人值守并检查应急设备运行状态。若电场强度超过10kV/m且闪电定位显示雷暴云系向监测区域移动,则需启动二级预警,立即停止户外作业并切断非必要设备的电源供应。当电场强度突破15kV/m且雷暴中心距离监测点不足5公里时,必须立即启动三级预警,组织所有人员迅速撤离至指定的防雷安全区域。

预警信息发布需要建立多重传输通道。除常规的声光报警装置外,建议同时采用短信群发、专用应用程序推送、有线广播等多种传播方式。重要场所还应当配置备用电源系统,确保在市电中断情况下预警系统能够持续运行至少4小时。发布的信息内容应当包含预警等级、预计影响时段、建议采取的具体措施等要素,表述语言要简洁明了,避免使用过于专业的术语。

系统的定期维护保养直接影响预警准确性。建议每月安排一次传感器校准工作,每季度对监测探头进行清洁保养,每年更换易损零部件。在雷雨季节来临前,需要对系统进行全面检测,包括传感器灵敏度测试、通信链路检查、电源系统检测等项目。建立完整的维护记录档案,详细记载每次维护的具体内容和发现的问题。

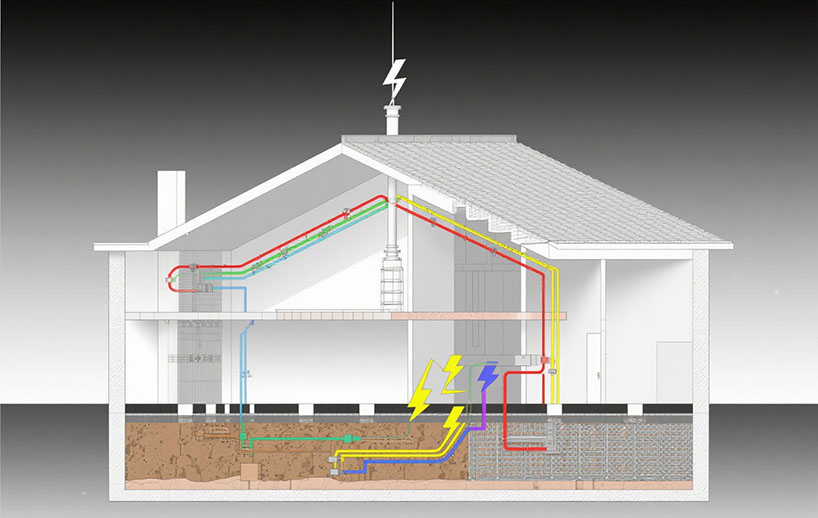

预警系统需要与现有防雷设施实现有效联动。系统应当与接闪装置、引下线路、接地系统等传统防雷设施协同工作。当预警系统发出二级及以上警报时,应当能够自动启动电涌保护装置,为重要设备提供多重防护。建议在配电系统中设置分级电涌保护:级安装在总配电箱,第二级设置在分配电箱,第三级直接安装在设备端。

应急预案的制定要注重实用性和可操作性。根据不同的预警等级制定相应的响应措施,明确各岗位的具体职责。例如,一级预警状态下,安保人员需要加强区域巡查;二级预警时,设备管理人员要重点检查接地系统;三级预警状态下,所有人员必须立即撤离至指定安全区域。每半年至少组织一次应急演练,检验预案的可行性并提升人员的应急反应能力。

监测数据的记录与分析对改进防护措施具有重要参考价值。建议保存最近三年的完整监测数据,包括电场强度变化曲线、雷击次数统计、预警准确率等关键指标。通过对这些数据的深入分析,可以识别出雷击高发时段和重点区域,从而实施有针对性的防护强化措施。例如,某个区域在特定季节频繁出现强雷暴活动,可考虑增设提前放电式避雷针或改善接地电阻值。

专业人员的培训是确保系统稳定运行的重要保障。操作人员不仅要熟练掌握设备使用方法,更需要理解系统工作原理和数据分析方法。建议每季度组织一次专业技术培训,内容涵盖电场变化特征识别、设备日常维护、常见故障排查等重点内容。特别需要培训人员准确区分正常天气变化与雷暴前兆的电场波动特征。

在特殊场所应用预警系统时需要特别注意相关要求。对于易燃易爆场所,预警系统必须采用防爆设计,安装位置需要经过严格计算确定。对于数据中心、医院等重要场所,建议采用双机热备方案,确保任何单点故障都不会影响系统的正常运行。高山站点还需要考虑防冻、防风等特殊环境要求。

通过系统化实施这些具体措施,雷击灾害预警系统能够从单纯的监测设备转变为有效提升安全防护水平的重要工具。关键在于实现预警与响应的紧密衔接,构建完整的防护工作闭环,确保每次预警都能转化为具体的防护行动。

短信咨询

短信咨询  咨询电话

咨询电话  在线联系

在线联系