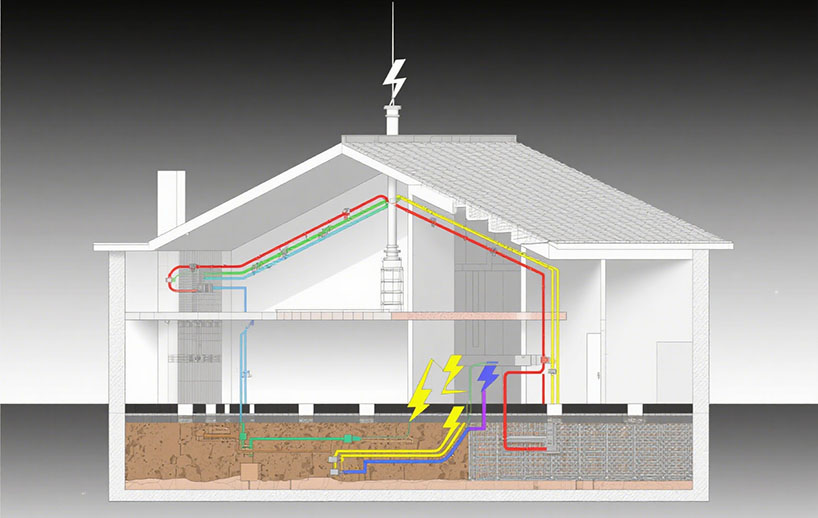

建筑物接地网是防雷系统的“根”,能把雷击电流快速导入大地,避免电流在建筑内积聚引发火灾、设备损坏或人员伤亡。但不少检测或物业人员测量时操作不规范,容易导致数据不准,漏掉接地扁钢腐蚀断裂、引下线接触不良这类隐藏隐患——这些问题不解决,万一遭遇雷击,后果可能很严重。接下来把接地网测量的“实操干货”拆解成准备、勘查、测量、分析、维护五个关键环节,每一步都给能直接用的具体方法。

测量前的工具准备要选对仪器。别随便拿普通接地电阻表就去测——市场上不少低价表用“工频法”,容易被附近50Hz市电干扰,数值波动大。一定要选“异频法”测试仪(比如型号带“41Hz”“59Hz”标识的),它能发出和市电不同频率的电流,避开干扰,数据更稳定。仪器还要提前校准:找个标准电阻箱(比如1欧姆、4欧姆、10欧姆的标准电阻),把仪器的E、P、C端接在标准电阻上开机测量,要是显示值和标准值误差超过5%,就得校准或换仪器。我之前遇到过一台仪器,测1欧姆标准电阻显示1.2欧姆,后来发现是内部电池电压不足,换了电池就准了。还要备齐辅助工具:80目-120目的砂纸(打磨引下线锈迹)、带交流电压档的万用表(测引下线是否带电)、钢卷尺(量辅助电极距离)、记号笔(标记测量点)。这些工具没备齐,到现场肯定手忙脚乱。

现场勘查要先搞清楚“接地网长什么样”。不少人到现场直接找引下线就测,完全不管接地网布局——这是大忌。接地网的形状(环形、网格形、放射形)、埋深(一般0.8-1.2米)、材质(扁钢、圆钢、铜排)都会直接影响测量结果。先找引下线。引下线通常在建筑柱子底部(尤其是混凝土柱,里面钢筋连着地网)、配电箱或配电柜附近(电源接地会接这儿)、防雷接闪器下方(比如屋顶避雷针的引下线会沿墙面下来)。找不到的话,看建筑图纸的“防雷接地平面图”,上面会标引下线位置(代号一般是“LFYX”或“接地引下线”)。然后确认接地网布局。比如环形接地网(常见办公楼、住宅楼),引下线一般在四个角;网格形接地网(常见工厂车间),引下线会均匀分布在四周。要是旧建筑没有图纸,就问物业之前有没有做过地网改造,或者用金属探测器测地下接地极走向——我遇到过一个小区老楼,物业说地网是环形的,但金属探测器测出来东侧接地扁钢被挖断过,后来接了段圆钢,导致东侧引下线电阻比其他角高2倍。还要查周边环境。看附近有没有10kV以上高压线路、大型金属设施(比如广告牌、变压器)、腐蚀性土壤(比如化粪池、垃圾站旁边的土壤)。这些都会影响测量:高压线路会产生感应电流,金属设施会分流,腐蚀性土壤会加速接地极腐蚀。我之前接触过一个化工厂的地网,旁边是硫酸储罐区,土壤pH值3.5,接地扁钢3年就被腐蚀穿了,电阻从0.8欧姆升到8欧姆。

测量点处理要“磨亮”引下线。引下线的连接处(比如钢筋和扁钢的焊接点、扁钢和仪器的接线点)最容易出问题——油漆、铁锈、水泥渣会形成“接触电阻”,让测量值偏大。处理方法只有一个:用砂纸把接触点磨到露出金属光泽。我之前测过一个写字楼的引下线,表面有层厚油漆,直接接线测出来5欧姆,打磨后再测是1.2欧姆——差了4倍!还有些引下线用螺栓固定,螺帽生锈了,得把螺帽拧下来,打磨螺栓和垫片的接触面再拧回去,不然接触电阻还是大。另外别在“孤立引下线”上测量——比如某建筑西侧引下线,施工时没和地网连好,单独垂了根钢筋到地下,测出来电阻20欧姆,但其他引下线都是1.5欧姆,这时候得标记这个“孤立点”,赶紧整改。

辅助电极的摆放要注意“距离”和“位置”。测量接地电阻用得最多的是三极法(也叫直线法),需要两个辅助电极:电流极(C)和电压极(P)。这两个电极位置错了,数据肯定不准。电流极要放在被测引下线(E)的垂直方向——比如引下线在楼南侧,电流极就放南侧直线上——距离E点至少20米,土壤电阻率高的地方得放30米以上。电压极要放在E点和C点之间的1/2到2/3处,比如E到C是30米,电压极就放15-20米的位置。辅助电极要插入土壤至少0.5米,用钢钎或铜棒,别用铝棒——容易氧化。要是地面硬,浇点水就行,但别浇太多,不然电阻会偏小。我遇到过一个反例:某检测人员测小区地网,把电流极放E点斜后方10米处,电压极放E点旁边5米处,测出来电阻0.5欧姆,看起来达标,其实是电极距离太近,电流没散开,结果虚低。后来按规范放电极,测出来3.2欧姆,刚好符合二类防雷建筑≤4欧姆的要求。

测量操作要“稳”。接好线(E接引下线,P接电压极,C接电流极)后,先做安全检查:用万用表交流电压档测引下线和大地之间的电压,要是显示超过50V,说明引下线带电——可能和动力线短路了——赶紧断开电源再测。我有个同事之前没测电压就接仪器,结果引下线上有220V市电,把仪器烧了,手还被电了一下。然后开机选异频模式(比如41Hz),按“测量”键,等数值稳定了再读——一般要等3-5秒。同一个点测3次取平均值,比如次1.1欧姆,第二次1.3欧姆,第三次1.2欧姆,平均就是1.2欧姆。要是三次数值差距超过0.5欧姆,说明有问题:要么辅助电极没插稳,要么引下线接触不良,要么附近有干扰。我测过一个工厂的地网,次2.0欧姆,第二次4.5欧姆,第三次1.8欧姆,后来发现电流极插在石头上,接触不好,拔出来重新插在松软土壤里,三次数值都是2.1欧姆,稳定了。

数据判断要“看趋势”。不少人只看测量值有没有超过规范(GB50057-2010):一类防雷建筑≤1欧姆,二类≤4欧姆,三类≤10欧姆。但更重要的是看“变化趋势”——比如去年测1.5欧姆,今年变3.0欧姆,说明地网在“退化”,可能是腐蚀或断裂;要是去年3.0欧姆,今年变1.5欧姆,可能是土壤湿度增加(比如附近种了树)或者加了降阻剂,是正常的。我遇到过一个真实案例:某酒店地网2021年测2.2欧姆,2022年2.5欧姆,2023年变4.8欧姆——超过二类建筑4欧姆的标准。我们开挖检查,发现地下镀锌扁钢被腐蚀了1/3,原因是酒店化粪池漏水,污水渗到地网附近,土壤里的硫酸盐腐蚀了扁钢。后来把腐蚀的扁钢换成铜排,再测电阻回到1.8欧姆。还有一种情况:多个引下线电阻差距大——比如四个角的引下线,三个1.5欧姆,一个5.0欧姆,说明这个引下线和地网的连接断了,得赶紧找断点——比如焊接点脱焊、扁钢被挖断。

维护要点要“定期测”。接地网不是“装了就不管”的,每年至少测一次,更好在雨季前测——雨季雷击多,地网负荷大。还要做好这几件事:给引下线做标识,用红漆在旁边写“防雷接地引下线,禁止破坏”,或者贴警示贴纸。我遇到过一个小区,装修工人把引下线当成废铁剪了,结果雷击时电梯坏了,业主被困2小时,就是因为没有标识。还要避免地网被破坏,告诉物业别在地网附近挖沟、打桩、堆重物。比如某商场在地网上方建自行车棚,压坏地下扁钢,导致接地电阻升到8欧姆。如果土壤电阻率高(比如山区、沙漠),要加降阻剂,但别用“速效降阻剂”——比如含氯化钠的,会腐蚀接地极——要用长效物理降阻剂(比如石墨基的)。某山区基站用了速效降阻剂,半年后电阻从2欧姆升到15欧姆,后来换成石墨降阻剂,3年都保持1.8欧姆。

别忽视“小问题”。我见过很多地网隐患都是“小问题”引起的:引下线螺栓没拧紧、辅助电极没插稳、测量时没打磨锈迹。这些问题看起来小,一旦遭遇雷击就是“大事故”。2022年有个小区住宅楼遭遇雷击,客厅空调被烧了,原因就是接地引下线焊接点脱焊,电阻从1.2欧姆升到6欧姆,电流没及时导入大地,沿着空调线窜进室内。如果检测时能发现这个脱焊的点,只需要重新焊一下,花几十块钱,就能避免几千块损失。接地网测量不是“走流程”,是“找隐患”——每一步都要“实”,每一个数据都要“准”,因为你测的不是电阻值,是建筑里所有人的安全。

短信咨询

短信咨询  咨询电话

咨询电话  在线联系

在线联系