风电机组高耸的塔筒、旋转的叶片天然是雷电的“靶向目标”——数据显示,约30%的风场故障与雷击有关,轻则损坏叶片、变流器,重则导致机组停机数月。很多防雷设计看似“符合标准”,实际运行中却漏洞百出,一线运维和设计人员踩过无数坑后,总结出5个直接落地的实操要点,能避开90%的雷击风险。

叶片是雷击“重灾区”,80%的机组雷击事故始于叶片,接闪带作为叶片的“道防线”,绝不是随便贴条金属带那么简单。首先是材质与相容性,必须选304不锈钢接闪带(厚度≥1mm),不能用铝带——铝与叶片的玻璃钢基体接触会产生电化学腐蚀,3-5年就会导致接闪带脱落。某风场曾用铝带做接闪带,第4年叶片巡检时发现接闪带与玻璃钢之间全是锈迹,轻轻一掰就掉,幸好没遭遇强雷。其次是间距与曲率匹配,IEC标准要求接闪带间距≤1.5米,但实际要按叶片弦长调整——叶片曲率大的区域(比如叶尖前1/3段),间距要缩小到1米。曲率大的地方,雷电更容易“绕击”到未被接闪带覆盖的区域,某风场叶尖曲率半径1.2米,原接闪带间距1.5米,结果叶尖侧面被雷击出3cm的裂纹,后来把间距缩到1米,再没发生过绕击。最后是固定方式,要用环氧树脂胶(比如3M DP420)+不锈钢卡扣双重固定,不能用铆钉。铆钉会破坏叶片的结构层,雨水顺着铆钉孔渗入,时间长了会导致叶片内部发霉、强度下降。正确的做法是:先在接闪带背面涂满环氧树脂胶,贴在叶片表面,再每隔50cm用不锈钢卡扣(厚度≥2mm)压住,卡扣用自攻螺丝拧入叶片的预埋螺母(提前在叶片生产时埋入)。

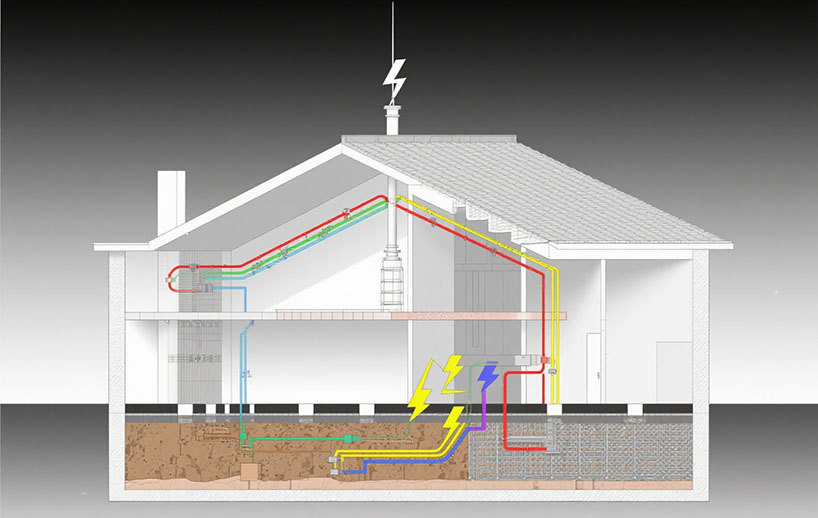

引下线是雷电流从接闪器到接地系统的“通道”,一旦不通或电阻大,雷电流会“乱窜”损坏设备。机舱到塔筒的引下线必须用≥50mm²的镀锡铜排(或多股铜线)——风电机组的雷电流峰值可达100kA,50mm²的铜排才能承受这个电流(铜的允许电流密度按2A/mm²算,50mm²就是100A,但雷电流是短时间脉冲,所以要放大1000倍)。某风场曾用25mm²的铜排,雷击后铜排被烧红,差点引燃机舱内的电缆。引下线与接闪带、塔筒的连接点,必须用镀锡铜鼻子(铜鼻子的管长≥2倍线径)压接,然后涂导电膏(比如道康宁DC111),再用M10不锈钢螺栓固定,扭矩要达到80N·m(用扭矩扳手测)。风电机组的振动很大,普通螺栓3个月就会松动,导电膏能防止连接点氧化——某风场的引下线连接点没涂导电膏,1年后拆开发现全是黑褐色的氧化层,电阻从0.01Ω升到了0.5Ω,雷电流根本通不过。

接地电阻≤4Ω是基本要求,但很多风场看似达标,实际是“假接地”。正确的做法是环形接地体+垂直接地极:围绕塔筒底部挖0.8米深、0.4米宽的环形沟,放入40×4mm的热镀锌扁钢(扁钢要拉直,不能有弯曲),然后每隔1米打一根1.5米长的热镀锌角钢(∠50×50×5),角钢顶部与扁钢焊接(焊缝长度≥扁钢宽度的2倍,涂防锈漆)。环形接地体的直径要比塔筒基础大1米——比如塔筒基础直径6米,环形接地体直径7米,这样能增大接地面积,降低电阻。塔筒与接地体的连接要用两根50mm²的铜排,一端接塔筒底部法兰的接地端子(法兰上要预留M12的接地螺孔),另一端接环形接地体的扁钢。铜排与扁钢的连接要用放热焊接(不能用螺栓)——放热焊接的接头电阻几乎为0,而且不会松动。某风场用螺栓连接,结果3年后螺栓生锈松动,接地电阻从3Ω升到了6Ω,导致变流器被雷击损坏。接地电阻测试必须选干燥天气(雨后3天以上),用三极法测试——电流极(C极)距离塔筒20米,电压极(P极)在塔筒与电流极中间(10米处),测试线要拉直,不能缠绕。如果测试值超过4Ω,要补充垂直接地极(每根角钢能降0.5-1Ω),或者在接地沟里填降阻剂(比如膨润土降阻剂,不能用盐类降阻剂,会腐蚀接地体)。

SPD(电涌保护器)是防止感应雷的关键,但选不对或装不对,反而会引发火灾。机舱内的控制箱(靠近雷电流入口)要选In≥50kA、Imax≥100kA的SPD(比如DEHN DGA 50);塔筒底部的变流器要选In≥25kA、Imax≥50kA的SPD(比如OBO V20-C/3+NPE);变电站的配电柜要选In≥10kA、Imax≥20kA的SPD——机舱的雷电流强度更大,变流器次之,变电站离机组远,感应雷强度小。SPD要贴紧被保护设备的电源入口,进线和出线的线缆长度≤0.5米——线缆越长,感应电压越高,SPD的保护效果越差。某风场的变流器SPD线缆长1.2米,雷击后变流器的IGBT模块被击穿,后来把线缆剪到0.3米,问题解决。SPD前面必须装熔断器或断路器(比如施耐德C65N断路器),额定电流选SPD更大持续运行电压(Uc)下泄漏电流的1.5倍。比如SPD的Uc=385V,泄漏电流=1mA,熔断器选1.5A——这样SPD失效(比如内部短路)时,熔断器能及时断开,防止火灾。某风场的SPD没装熔断器,结果SPD内部击穿后,线缆烧起来,差点把变流器烧毁。

防雷设计做得再完美,不维护也会失效。每半年爬一次叶片(用叶片升降机),检查接闪带有没有松动、腐蚀、烧蚀——如果接闪带表面有黑色烧蚀痕迹,要打磨干净,涂防锈漆;如果卡扣松动,要重新拧紧。每一年测一次接地电阻,雨季前加测一次——如果接地电阻超过4Ω,要补充接地极或填降阻剂。每季度看一次SPD的指示灯——绿色表示正常,红色或熄灭表示失效,要立即更换。某风场的SPD指示灯红了3个月没人管,结果雷击时SPD没动作,把监控系统烧坏了。每次雷雨过后,用无人机拍叶片(重点拍叶尖、接闪带附近)——如果叶片表面有裂纹、凹坑,要及时用环氧树脂补片修补(比如用3M的叶片修补套装);如果接闪带烧断,要更换整段接闪带。

风场防雷还有几个容易被忽视的点:塔筒上不能挂任何金属物体(比如广告牌、天线),会成为“引雷器”;集电线路的电缆要穿金属管,金属管每隔50米接地一次;风场的监控摄像头要装SPD(摄像头的电源和网线都要装),摄像头的支架要接地;叶片内部的金属部件(比如预埋螺栓、传感器外壳)要和接闪带用6mm²的编织铜线连接——不然雷电击中时,这些金属部件会产生感应电压,击穿叶片的玻璃钢。

风电防雷不是“靠运气”,而是“靠细节”。这些要点是一线人员用“故障代价”换回来的经验,不需要复杂的计算,不需要高深的理论,直接照着做,就能把风场的雷击风险降到更低。对风场来说,“不宕机”就是更大的收益。

短信咨询

短信咨询  咨询电话

咨询电话  在线联系

在线联系