雷击风险对建筑物和人员安全构成持续威胁,每年因雷击导致的财产损失和人员伤亡情况不容忽视。科学评估雷击风险并采取有效防护措施具有极其重要的意义,以下提供一套可直接应用的完整防护方案。

雷击风险评估需要基于科学数据进行计算,国际电工委员会IEC 62305标准中的风险评估模型是目前最实用的方法。该模型综合考虑建筑物所在地的年平均雷暴日数、建筑结构特征、内部设备价值以及人员密度等多个参数。实际操作中需要收集当地气象部门提供的雷暴日数据,测量建筑物的几何尺寸,评估周边环境状况,统计内部贵重设备数量与人员分布情况。将这些数据代入专业计算公式后,能够准确得出建筑物的雷击风险等级。

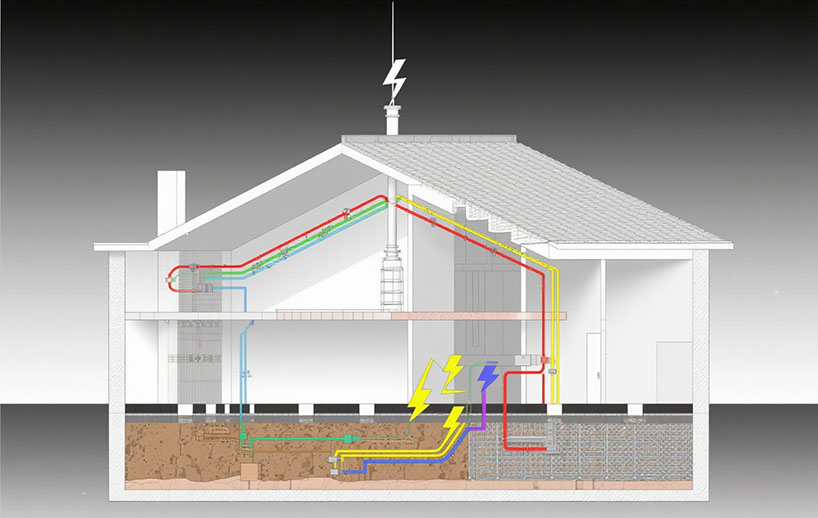

外部防雷系统构成防护体系的道屏障,主要由接闪器、引下线和接地装置三个部分组成。接闪器的安装位置需要采用滚球法进行科学确定,以避雷针为圆心,根据建筑物防雷等级选用对应的滚球半径数值,绘制保护范围曲面。引下线布置要求均匀对称,间距控制在20米以内,优先选用建筑物结构柱内的主钢筋作为自然引下线。接地装置应采用联合接地方式,不同防雷等级对接地电阻值有明确要求,施工过程中可通过使用降阻剂或增加接地极数量来达到标准要求。

内部防雷措施主要防范雷电电磁脉冲对电气电子设备的损害,安装多级电涌保护器是最有效的防护手段。级保护器安装在总配电箱位置,需要选择合适通流容量的设备;第二级安装在楼层分配电箱处;第三级则直接安装在精密设备前端。重要设备机房必须进行屏蔽处理,可选用金属网格或金属板屏蔽方案。机房内所有金属管道和线缆桥架都需要进行等电位连接,使用规定规格的铜线连接至接地端子板。各类信号线路要求穿金属管敷设,并对金属管实施可靠接地。

防雷装置的定期检测与维护是确保其有效性的关键环节。不同场所的检测周期有明确区分,易燃易爆场所需要每半年检测一次,一般场所每年检测一次,且必须在雷雨季节来临前完成所有检测工作。检测内容涵盖接地电阻测试、接闪器完好性检查、引下线连接点检查以及电涌保护器状态检查等多个方面。接地电阻测试需要采用专业的三极法进行,测试电极按标准间距布置,测量数据需要详细记录并与历史数据进行比对分析。当发现接地电阻值异常增大时,应及时检查接地装置的连接状况,并采取相应整改措施。

完善的应急预案能够在雷击事故发生时更大限度降低损失。预案需要包含雷电预警接收机制、人员疏散路线、设备断电程序和应急救援程序等核心内容。特别需要注意的是,在接收到雷电预警信息后,应立即切断非重要设备的电源并保存重要数据。人员需要远离门窗和金属管道,避免使用有线电话。室外人员应当立即进入建筑物内躲避,严禁停留在大树下或孤立建筑内。

在防雷实践中存在一些常见误区需要引起重视。有人认为低层建筑不需要防雷措施,实际上雷击选择目标不仅取决于高度,还与导电性密切相关,许多低层建筑由于金属构件较多反而更容易遭受雷击。正确的做法是对所有建筑进行专业风险评估,根据评估结果决定是否需要安装防雷装置。还有人认为避雷针数量越多越好,实际上避雷针数量应该根据保护范围计算确定,过多的避雷针反而会增加雷击概率。解决方案是选用提前放电避雷针或优化避雷针布局,确保保护范围完全覆盖的同时避免不必要的安装。

通过系统性的风险评估和科学防护措施的实施,能够有效提升建筑物的防雷安全水平。定期检测维护是确保防雷系统持续有效的关键环节,需要建立完善的管理制度并严格执行。防雷工作重在预防,需要持续关注技术创新和标准更新,不断提升防护能力。

短信咨询

短信咨询  咨询电话

咨询电话  在线联系

在线联系