企业雷击灾害防护:从“摆样子”到“真管用”的实战指南

上个月,一家做汽车零部件的工厂找到我们雷雨夜生产线突然停机,PLC系统全烧,直接损失近50万。我们现场检测发现:车间顶的避雷针是装了,但避雷带没连到接地体;PLC柜的电源只接了普通插座,没装浪涌保护器(SPD)。这不是“防雷”,是“给监管看的摆设”。

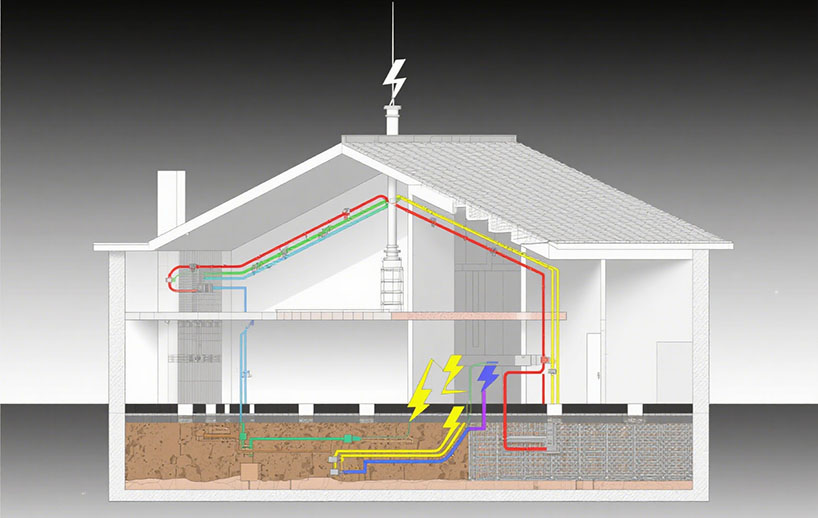

很多企业对防雷的认知还停留在“装个避雷针就行”,但雷害的核心是“电流的路径”雷电要么直接击中建筑/设备,要么通过线路感应出浪涌电压,要么通过接地体的电位差反击设备。要防住雷,得抓住“精准识别风险、阻断电流路径、消除电位差”这三个核心,每一步都要落到“可测量、可验证”的细节里。

步:先摸清楚“雷会劈哪里”别等被劈了才找风险点

做防雷设计前,先画一张“企业雷击敏感点地图”,这是所有工作的基础。你得明确:哪些地方是雷电最容易“攻击”的?哪些设备坏了会让企业停摆?

具体怎么做?

1. 查当地雷电数据:找当地气象局要《年平均雷暴日数》(比如广东珠三角是80-100天,属于“高雷区”;东北是20-30天,属于“低雷区”),或者买第三方的《雷电风险评估报告》(里面会标清你企业所在区域的雷电密度、雷击概率)。

2. 标敏感点:把工厂里的“核心设备”(服务器、PLC、DCS控制系统、精密机床)、“进线线路”(10kV高压电、网线、光纤、电话线)、“高突起建筑”(烟囱、储罐、通信塔)都标在平面图上这些是雷电的“优先攻击目标”。

3. 算雷击概率:用公式算出企业的“年预计雷击次数(N)”,直接决定你要按哪类防雷标准做设计(一类:N≥0.25次/年;二类:0.05≤N<0.25;三类:N<0.05)。公式是:

N = k × Ng × Ae

- k:校正系数(工业区/易燃易爆场所取1.5,普通企业取1.0);

- Ng:当地年平均雷暴日数;

- Ae:等效面积(建筑长L、宽W、高H,Ae=(L+2H)(W+2H)×10⁻⁶,单位是km²)。

比如:某厂房长100米、宽50米、高20米,当地Ng=40天,k=1.5,那么Ae=(100+40)×(50+40)×0.000001=0.0126 km²,N=1.5×40×0.0126=0.756次/年属于二类防雷建筑,得按二类标准做设计(接地电阻≤4Ω、接闪器保护范围用45米滚球半径)。

第二步:接闪器不是“越高越好”要“精准覆盖”敏感点

很多企业的误区是“装根高避雷针就万事大吉”,但避雷针的保护范围是“圆锥体”,如果敏感点在圆锥体外,等于没防。比如某加油站在站房顶装了10米高的避雷针,结果30米外的储罐不在保护范围内,去年被雷击中,幸好没爆炸。

接闪器的选择和安装要点:

- 平顶厂房/仓库:优先用避雷带(热镀锌扁钢40×4mm),沿屋脊、檐角、女儿墙连续布置,每隔1米用支架固定(支架高15-20cm)避雷带是“线防护”,比避雷针的“点防护”更均匀,不会漏保。

- 储罐/烟囱:用环形避雷带+短针,环形避雷带沿储罐顶边缘布置,短针(热镀锌圆钢φ12mm)高度超过储罐顶1.5米,间距≤12米确保整个储罐顶部都在保护范围内。

- 露天设备(变压器/配电柜):用独立避雷针,高度要比设备高3米以上,距离设备≥3米(避免雷电流反击设备)。

怎么验证保护范围?用“滚球法”想象一个“雷球”从天上滚下来,接闪器能挡住的区域就是保护范围。公式是:

r = √[h×(2R - h)]

- r:保护半径(米);

- h:接闪器高度(米);

- R:滚球半径(一类30米,二类45米,三类60米)。

比如:二类防雷,避雷针高30米,R=45米,r=√[30×(90-30)]≈42.4米这个避雷针能保护以它为中心、42.4米内的所有低于30米的物体。如果你的设备在45米外,就得加一根避雷针,或者把现有避雷针加高到40米(r=√[40×(90-40)]≈44.7米,还是不够?那就加两根,间距≤70米,形成联合保护)。

第三步:接地系统不是“打几根桩”要“测了才算达标”

接地是防雷的“根”,根不牢,所有防护都是空谈。我们遇到过最夸张的案例:某食品厂的接地极用了5根普通角钢,没做热镀锌,两年就腐蚀断了,接地电阻测出来是12Ω(二类要求≤4Ω),等于没接地。

接地系统的实战要点:

1. 接地体选对材料:优先用热镀锌角钢(50×50×5mm)或热镀锌钢管(φ50mm,壁厚3.5mm),长度2.5米热镀锌能防腐蚀,寿命至少20年;普通角钢一年就会生锈。

2. 安装规范:接地体间距≥5米(避免“屏蔽效应”,间距太小会互相干扰,降低接地效果),埋深≥0.8米(避免表层土壤干燥影响导电);接地干线用热镀锌扁钢(40×4mm),焊接连接(焊接长度是扁钢宽度的2倍,比如40mm宽的扁钢,要焊80mm长,三面焊)。

3. 必测接地电阻:用四线法接地电阻测试仪(比如FLUKE 1625),测试时选干燥天气(雨后土壤湿度大,测出来的数值不准)。如果接地电阻不达标,比如测出来是8Ω(二类要求≤4Ω),怎么办?

- 换土壤:在接地极周围挖1米深的坑,填沙土+木炭+食盐(比例5:3:2),每根接地极填200斤木炭和食盐能降低土壤电阻率;

- 加接地极:每加一根接地极,接地电阻大概能降1-2Ω(比如原来5根,加3根变成8根,电阻能从8Ω降到4Ω以内);

- 用降阻剂:选环保型石墨降阻剂(别用含化学腐蚀成分的),涂在接地极周围,能快速降阻(但要定期检查,避免腐蚀接地体)。

4. 必须联合接地:把防雷接地、电力接地(PE线)、设备接地、静电接地都连在一起,形成共用接地系统这样所有设备的电位都一样,不会因为“电位差”反击设备(比如雷电流让接地体电位升到1000V,设备外壳如果没接地,电位是0V,两者差1000V会直接击穿设备绝缘)。

第四步:线路防护要“层层拦截”别让雷电波“钻”进设备

80%的雷害不是“直击雷”,是“感应雷”雷电击中附近的线路或建筑,感应出几千伏的浪涌电压,顺着电线、网线冲进设备,烧坏主板。比如某印刷厂的服务器被烧,就是因为10kV高压线路传来的浪涌电压,没被SPD挡住。

线路防护的“三级拦截”法(从外到内层层削弱浪涌):

1. 级:高压侧(10kV/35kV):装氧化锌避雷器(MOA),比如10kV系统用YH5WZ-17/45(额定电压17kV,残压≤45kV),装在变压器高压侧或进线柜里挡住直击雷的浪涌。

2. 第二级:低压总配电柜:装Class I级SPD(通流量≥120kA,电压保护水平≤2.5kV)挡住高压传过来的浪涌,比如雷击中高压线路,浪涌电压从10kV降到2.5kV以内。

3. 第三级:设备前端:装Class III级SPD(通流量≥10kA,电压保护水平≤1.2kV),比如服务器、PLC、精密机床的电源插座前挡住最后一点残余浪涌,确保设备承受的电压≤1.2kV(设备的耐压一般是1.5kV,这样就不会被击穿)。

SPD的安装细节:

- 接线要短:SPD的进线和出线长度≤0.5米(长接线会增加电感,降低防护效果);

- 串联熔断器:SPD的更大持续运行电流(比如30mA),熔断器选1.5倍电流(45mA)避免SPD故障时起火;

- 接地要直:SPD的接地端直接连到接地干线,不能串联其他设备。

网络/光纤线路防护:

- 光纤:光纤的金属加强芯要接地(否则会传导雷电),在光纤收发器两端装光纤SPD(比如菲尼克斯的FLK-SP-FO);

- 网线:在交换机或设备的网口前端装RJ45 SPD(比如D-Link的DSL-3500),通流量≥5kA,电压保护水平≤1.0kV挡住网线传来的浪涌。

第五步:等电位连接不是“随便连”要“连成网”

等电位连接是“防雷的最后一道防线”,能消除设备之间的电位差。比如某制药厂的控制室,设备外壳没连到接地体,雷电流击中接闪器后,接地体电位升到1000V,设备外壳电位是0V,两者的差直接击穿了PLC主板。

等电位连接的实战要点:

1. 总等电位联结(MEB):把建筑的接地干线、配电系统的PE线、水管、煤气管、空调管等所有金属管道,都连到总等电位端子板(MEB板)MEB板用50×5mm的铜排,连接导线用16mm²的铜线(铜线导电好,不容易氧化)。

2. 局部等电位联结(LEB):在机房、控制室、生产线控制室做局部等电位端子板(LEB板),把设备的金属外壳、机柜、操作台、防静电地板的金属支架都连到LEB板,再把LEB板连到MEB板确保这些区域内的所有金属物体电位一致。

3. 连接点要牢:用扭矩扳手拧紧连接螺栓(比如M10的螺栓,扭矩要达到25N·m),避免松动(松动会增加接触电阻,失去等电位效果);别用铝线连接(铝线容易氧化,接触电阻会越来越大)。

第六步:日常维护不是“装完就忘”要“定期查”

防雷装置不是“一装永逸”,比如SPD会老化,接地极会腐蚀,接闪器会生锈,这些问题不查,等于“裸奔”。我们遇到过一家服装厂,SPD的指示窗变红了(说明失效),没人管,结果雷雨夜服务器被烧,损失20万。

日常维护的“必做清单”(每年雷雨季节前查一次):

1. 查接闪器:看避雷针有没有弯曲、生锈,避雷带有没有断裂、松动(比如女儿墙上的避雷带,风吹雨淋容易松);

2. 测接地电阻:用接地电阻测试仪测,看有没有超过标准(一类≤1Ω,二类≤4Ω,三类≤10Ω);

3. 查SPD:看指示窗颜色(绿色正常,红色失效,立即更换);查浪涌计数器(如果有雷击次数记录,要检查对应的SPD有没有损坏);

4. 查等电位连接:用万用表测连接点的接触电阻(≤0.1Ω才算合格),看有没有松动;

5. 查线路:看高压避雷器有没有泄露电流(用避雷器测试仪测,泄露电流≤10μA正常),看低压SPD的接线有没有松动。

关键提醒:每次检查都要做记录,比如“2024年5月10日,车间避雷带无断裂;接地电阻3.2Ω(二类合格);总配电柜SPD指示窗绿色,浪涌次数2次;机房LEB板连接点接触电阻0.05Ω”记录能帮你追踪问题,比如今年接地电阻是3.2Ω,明年变成5Ω,说明接地极腐蚀了,得赶紧处理。

最后:防雷的核心是“落地”,不是“买贵的”

很多企业花几万买进口SPD,却没做好接地;或者装了避雷针,却没连到接地体这些都是“浪费钱”。防雷的本质是“引导雷电流安全入地,阻断雷电流进入设备”,所有设计都要围绕这两点,每一步都要“可测量、可验证”:

- 不是“装了避雷针”,而是“避雷针的保护范围覆盖了所有敏感点”;

- 不是“打了接地极”,而是“接地电阻测出来≤4Ω”;

- 不是“装了SPD”,而是“SPD的接线长度≤0.5米,接地直连干线”。

按照上面的要点一步步做,你就能把雷害风险降到更低毕竟,防雷不是“防万一”,是“防每一次可能”。

企业防雷快速自检清单(立刻能用):

□ 查过当地年平均雷暴日数吗?

□ 画了“雷击敏感点地图”吗?

□ 接闪器的保护范围覆盖所有敏感点吗?

□ 接地电阻测过吗?达标吗?

□ 低压线路装了三级SPD吗?

□ 做了总等电位和局部等电位连接吗?

□ 每年雷雨前做过维护吗?

对照清单打勾,你就能知道自己的防雷系统“有没有用”毕竟,雷不会因为你“装了设备”就绕着走,只会找“最容易的路径”。

短信咨询

短信咨询  咨询电话

咨询电话  在线联系

在线联系