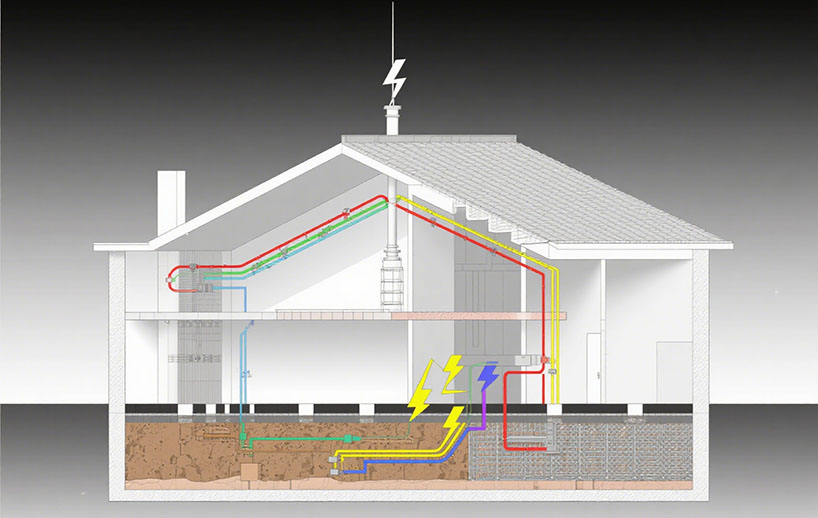

防雷系统的安全运行直接关系到建筑设施、电力设备及人员的安全,而接地电阻测试则是保障防雷系统效能的核心环节。接地电阻是衡量接地体泄放雷电流能力的关键指标,其数值大小直接决定雷电流能否快速、安全地导入大地。若接地电阻超标,雷电流无法及时泄放,会导致接地体电位骤升,引发设备绝缘击穿、线路烧毁等故障,严重时甚至会因跨步电压或接触电压造成人员伤亡。在历年雷击事故统计中,超过三成的事故根源在于接地电阻未达标准,且未通过定期测试及时发现隐患。因此,接地电阻测试并非简单的例行检查,而是防雷系统安全运行的“生命线”。

测试前的准备工作直接影响结果的准确性与现场安全性,需从设备、环境、安全三个维度全面落实。设备检查是首要环节,需确认接地电阻测试仪在计量检定有效期内,外观无破损,显示屏、按键功能正常。测试线缆需逐一检查,确保表笔、导线无断裂、绝缘层无老化,鳄鱼夹或探针接触良好,避免因接触不良导致读数偏差。对于指针式测试仪,需提前校准零位;数字式测试仪则需检查电池电量,必要时更换新电池,防止测试中途断电。

现场勘查需结合接地系统的设计图纸,明确接地体的分布、材质及埋深,标记出所有测试点,避免漏测。同时需观察测试点周围环境,记录土壤类型(黏土、沙土或砂石)、湿度及植被覆盖情况,这些因素会直接影响土壤电阻率,进而干扰测试结果。若发现测试点附近有高压线路、变压器等强电磁场源,需提前规划测试时间或采用屏蔽措施,减少电磁干扰。此外,需清理测试点周围的杂物,移除石块、金属碎屑等障碍物,确保测试仪器及辅助电极能顺利布置。

安全措施不可忽视,测试前需确认被测系统已断电,并用验电器验证无电压残留,必要时悬挂“禁止合闸”警示牌。对于带电运行的设备,需与设备运维人员沟通,采取临时接地措施,防止感应电伤人。测试人员需穿戴绝缘手套、绝缘鞋,携带绝缘垫,在潮湿环境中还需增加绝缘挡板,避免直接接触接地体与地面形成回路。

具体操作步骤需严格遵循规范,确保每一步都精准到位。确定测试点后,需用砂纸或钢丝刷清理接地体表面的锈蚀、氧化层及污垢,露出金属本色,保证测试点与接地体的良好导通。若接地体埋于地下,需找到接地引出线,确认引出线与接地体连接牢固后再进行测试。

辅助电极的布置是测试的关键环节,直接影响读数准确性。常用的三极法测试中,电流极与电压极的布置需遵循“距离原则”:电流极与接地体的距离应不小于接地体最长边的20倍,电压极则位于接地体与电流极之间,距离接地体约为电流极距离的0.618倍(直线法)。若现场空间受限,可采用三角形布置法,使接地体、电流极、电压极形成等边三角形,边长不小于20米,确保电极间无相互干扰。布置电极时,探针需垂直插入土壤,深度不小于20厘米,若土壤坚硬,可先用水湿润后再插入,保证电极与土壤紧密接触。

连接仪器时,需按说明书对应接口连接线缆:接地体测试点接仪器“E”端(接地端),电压极接“P”端(电压端),电流极接“C”端(电流端)。接线过程中需避免线缆交叉缠绕,远离强电线路,减少干扰。连接完成后再次检查接线顺序,确认无误后打开仪器电源,选择合适的测试量程(通常先从大量程开始,再逐步调小)。

读数时需待仪器显示稳定后记录数据,数字式仪器需观察小数点后两位,指针式仪器则需读取刻度值并结合量程换算。同一测试点需连续测试3次,每次测试前需断开线路重新连接,避免接触电阻稳定后掩盖真实问题。若3次读数偏差超过5%,需检查电极接触情况或重新布置辅助电极,直至读数稳定。测试完成后,需及时记录测试点位置、环境温度、湿度及仪器型号,为后续分析提供完整依据。

不同场景的接地环境差异显著,测试时需针对性调整策略。建筑物防雷系统中,需重点测试接闪器(避雷针、避雷带)与接地体的连接点,以及外墙金属构件、门窗等电位连接的接地电阻。高层建筑物的裙楼与主楼接地体往往共用系统,测试时需分别在主楼顶部、裙楼外墙及地下室接地引出点进行多点测试,避免因局部腐蚀导致的电阻异常。若建筑物周围有高大树木或广告牌,需增加测试点与这些物体的距离检测,防止其成为“旁侧闪络”的路径。

变电站及电力设施的接地电阻测试需应对高电压环境的特殊性。由于设备运行时存在泄漏电流,测试前需将被测设备与电网断开,并用短路线临时接地,释放残留电荷。测试仪器需选择抗干扰能力强的型号,若遇工频干扰导致读数波动,可采用选频测试法,避开50Hz工频信号频段。此外,变电站的接地网多为网格状,需在网格节点、设备接地引下线等位置多点测试,确保整体接地电阻均匀,避免局部电位升高引发设备损坏。

户外通信基站多位于山区、旷野等开阔地带,土壤电阻率受季节影响显著,测试需兼顾不同气候条件。雨季土壤湿润时,测试结果往往偏低;旱季土壤干燥,电阻率会大幅上升,可能超过标准值。因此,需在春秋两季各测一次,取平均值作为参考,并记录土壤湿度对应的修正系数,便于后续对比分析。基站的铁塔接地与机房接地通常独立设置,测试时需分别测量,同时检查两者之间的等电位连接电阻,确保雷击时电位均衡,避免反击损坏机房设备。

易燃易爆场所(如油库、化工厂)的接地电阻测试需严守安全规程。此类场所的接地系统需同时满足防雷、防静电要求,测试时需将防雷接地与防静电接地作为整体系统检测,避免单独测试导致的安全盲区。测试工具需采用防爆型,禁止在测试点附近使用明火或产生火花的操作。若测试点位于防爆区域,需提前办理动火作业许可,测试人员穿戴防静电服,避免因人体带电引发危险。此外,需检查接地体与管道、设备的连接是否采用铜铝过渡接头,防止异种金属腐蚀导致接触电阻增大。

提升测试结果的可靠性,需结合技术方法与实践经验,从多维度减少误差。多次测试与数据验证是基础手段,同一测试点在不同时间段(如上午、下午)各测3次,剔除异常值后取平均值,可有效降低环境波动的影响。对于重要接地系统,可采用不同测试方法交叉验证,如用三极法与四极法对比,若结果偏差在3%以内,则说明数据可信;若偏差过大,需重新检查电极布置或设备状态。

环境因素的修正不可忽视。土壤温度每变化10℃,电阻率会波动5%-8%,测试时需记录环境温度,按公式进行修正(通常以25℃为基准)。土壤湿度对电阻率影响更为显著,当湿度低于10%时,需在测试点周围浇水至湿润状态(避免积水),30分钟后再测试,并在记录中注明加湿处理情况。对于多石土壤或冻土区域,可采用深井测试法,将辅助电极布置在同一深度的土壤层,减少表层土壤不均匀带来的干扰。

定期维护与动态监测是保障长期可靠性的关键。接地体长期埋于地下,易受土壤腐蚀、沉降影响,需根据土壤酸碱度制定检测周期:酸性土壤每1-2年测试一次,中性土壤每2-3年一次,碱性土壤每3-5年一次。每次测试后需与历史数据对比,若电阻值持续上升,需开挖检查接地体腐蚀情况,及时更换或增补接地极。对于新建接地系统,需在竣工后、投入使用前进行测试,运行3个月后再次测试,确认系统稳定后纳入常规检测计划。

测试人员的专业能力直接影响操作质量。需定期开展技能培训,使其熟悉不同型号仪器的特性(如指针式与数字式的读数差异)、各类接地系统的设计规范,以及现场突发情况的处理(如仪器过载、电极无法插入硬土)。实操训练中可模拟复杂环境(如强电磁干扰、潮湿泥泞场地),提升人员的应变能力,确保测试过程规范、结果可靠。

接地电阻测试的价值不仅在于获取一组数据,更在于通过数据解读接地系统的健康状态,及时消除隐患。从设备检查到现场操作,从场景适配到结果验证,每个环节的严谨性都决定着防雷系统的安全效能。只有将测试工作落到实处,才能让接地系统真正成为抵御雷击的“安全屏障”,为各类设施与人员安全提供坚实保障。

短信咨询

短信咨询  咨询电话

咨询电话  在线联系

在线联系