雷电预警系统的合理配置与规范应用对保障人员安全和设备防护具有关键作用。面对市场上种类繁多的产品,使用单位需要掌握科学的筛选方法和操作要点。

明确自身需求场景是选购过程中的首要环节。不同性质场所对预警系统的要求存在显著差异。化工园区、油储基地等危险场所需要配置更别的监测系统,通常要求能够探测50公里外的雷云活动;学校、商业中心等人员密集场所应重点考量预警信息传输效率和应急疏散时间;普通办公区域和住宅小区则可适当调整监测范围以平衡成本效益。建议在采购前详细记录五个关键要素:场所属性、防护区域范围、建筑物更大高度、现有防雷设备状况及预算额度,带着具体需求进行产品比对。

系统参数比较应当聚焦监测半径、预警提前量和误报率这三个核心指标。性能优良的系统监测半径应达到40公里以上,可提供不少于30分钟的应急响应时间。误报率需控制在5%以内,过高频次的误报警会降低人员的警惕性。实际操作中,可向供应商索取同类场所的应用案例,并要求提供最近三个月的历史预警数据进行分析。特别值得关注的是那些能够提供预警记录与实况雷电发生时间对照表的供应商,这类实证资料比产品宣传手册更具参考价值。

品牌选择不必过度推崇国际品牌。国内厂商如中科天际、爱劳等在产品本地化适配、数据服务方面具有独特优势,售后服务响应更为及时。国际品牌如法国Keraunos、美国EarthNetworks在预警算法方面经验较为丰富。建议制作对比分析表,横向排列3-5个候选品牌,纵向列出关键技术参数、价格区间、售后保障条款、软件升级周期等项目,通过量化对比作出最终选择。

监测传感器的安装位置直接影响预警效果。设备应架设在离地10米以上的开阔区域,确保周边无遮挡物,远离大型金属结构和强电磁干扰源。实际操作时可采用专业APP测量周边建筑物的经纬坐标和高度,绘制简易的遮蔽分析图。特别注意避免将传感器设置在避雷针防护范围内,这种布置会导致监测数据失真。对于占地面积较大的园区,推荐采用分布式布点方案,单个监测点的有效覆盖半径建议不超过500米。

预警阈值设置是确保系统实用性的重要环节。建议采用三级预警机制:一级预警对应40公里外雷暴活动,启动基础准备工作;二级预警对应20公里内雷暴活动,要求停止室外作业;三级预警对应10公里内雷暴活动,必须立即组织人员疏散。这些阈值参数应当结合当地雷电活动特征进行优化调整,可向气象部门申请获取最近五年的雷电观测资料作为设置依据。

信息传输机制必须确保预警信息能够及时送达所有相关人员。除常规声光报警装置外,应将预警系统与现有广播系统、办公自动化平台进行对接,并配置短信和微信自动推送功能。关键岗位人员建议配备专用预警接收终端。每周定期检测信息传输通道的畅通状态,确保紧急情况下系统能够正常运转。

人员培训要注重实操演练。单纯的理论讲解收效有限,应当每季度组织全流程应急演练,完整模拟从预警接收到应急处置的全过程。特别要加强值班人员识别系统常见故障的能力培训,包括数据中断、通信异常等情况的判断,并掌握基本的设备重启和复位操作技能。

数据记录与分析环节容易被忽视,却是提升预警效能的重要措施。系统应自动记录每次预警的准确程度、响应时效和处置效果,这些数据既是优化预警参数的依据,也是事故追溯的关键凭证。建议每月编制预警效果分析报告,重点研究误报和漏报案例的产生原因。

维护保养需要建立明确的责任制度。除厂商提供的定期维护服务外,使用单位应指定专人负责日常检查工作,包括传感器清洁、线路连接状态检查、电源状况确认等基础操作。建立维护工作日程表,清晰界定月度、季度和年度的维护项目及标准。

预算规划应当全面考虑初始投入和长期运营成本。除设备采购费用外,还需预留安装调试、人员培训、系统集成和年度维护等支出,通常后续费用约占初始投资的15%-20%。建议采用三年期总体成本来评估不同方案的经济性。

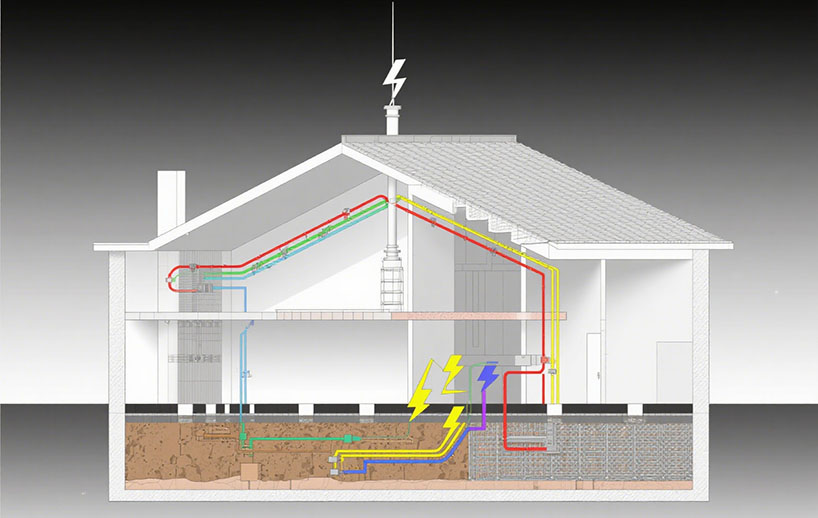

需要特别注意的是,雷电预警系统必须与传统防雷装置协同工作,不能替代接闪器、引下线和接地系统等基础防护设施。只有将预警的主动防护与装置的实体防护有机结合,才能构建完整的防雷安全保障体系。

雷电预警系统的选择和应用是一个系统工程,需要技术判断与管理措施协同推进。通过以上具体可执行的方法,使用单位能够建立符合自身需求的雷电预警方案,切实提升防雷安全水平。最适用的系统是那些既符合具体需求又能够被正确使用的系统。

短信咨询

短信咨询  咨询电话

咨询电话  在线联系

在线联系