雷电预警系统作为关键基础设施,其数据安全直接关系到预警准确性和系统运行的可靠性。在运维过程中,必须从技术和管理两个维度构建全方位的防护体系,确保系统持续稳定运行。

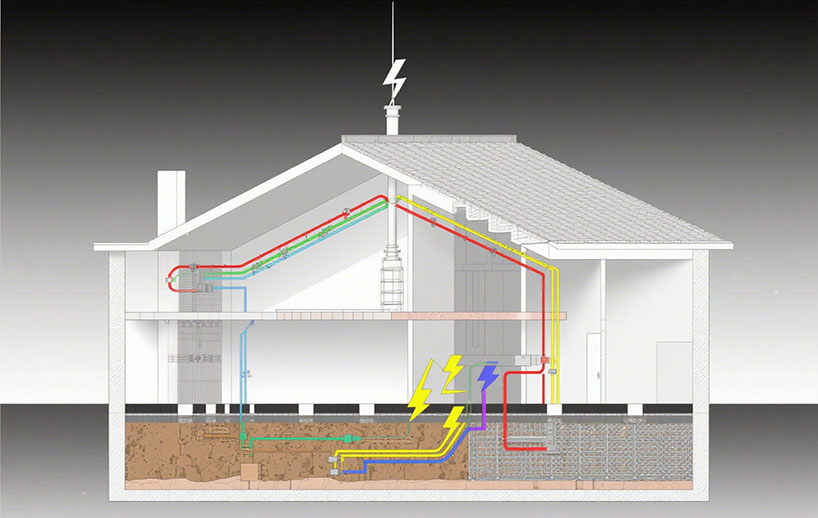

物理安全构成数据防护的基础保障。雷电预警系统服务器机房应当配置专业级门禁系统,推荐采用指纹与IC卡双因素认证方式。机房环境需要保持恒温恒湿状态,温度严格控制在22±2℃范围内,相对湿度维持在40%-60%之间。所有机柜必须确保接地良好,接地电阻值不应超过4欧姆。电源系统需要建立三级保障机制,包括双路供电、UPS不间断电源和柴油发电机。UPS电池组容量至少满足系统4小时以上运行需求,柴油发电机燃料储备需保障72小时连续运行。所有电源线路必须安装防雷保护装置,保护器接地线径不小于16平方毫米。

网络传输安全需要建立完善的加密机制。数据传输必须通过加密通道进行,建议采用IPSec VPN或SSL VPN构建加密隧道,密钥长度不低于256位。远程站点数据传输可采用专线结合VPN的双重保障方式。所有网络设备必须修改默认登录密码,采用包含大小写字母、数字和特殊字符的复合密码,密码长度不少于12位。网络边界需要部署下一代防火墙设备,配置严格的白名单访问策略。建议关闭所有非必要端口,仅开放业务必需端口。实施网络流量实时监控,设置异常流量告警阈值,当流量超过正常值150%时立即触发告警机制。

数据存储与备份需要采用多层次保护策略。重要数据必须实施加密存储,使用AES-256算法对数据库进行全量加密,密钥管理采用硬件安全模块。数据库访问实行最小权限原则,为不同级别用户分配相应的操作权限。建立3-2-1备份机制:保留3个数据副本,使用2种不同存储介质,其中1个副本异地存放。采用全量备份与增量备份相结合的方式,每周执行一次全量备份,每天进行增量备份。定期对备份数据进行恢复测试,验证备份的有效性和完整性。

系统运维安全管理需要建立严格的制度规范。实行双人操作原则,重要操作必须两人同时在场确认。操作日志保存期限不少于180天,关键操作日志需要实时同步到安全审计系统。定期开展安全漏洞扫描和渗透测试,每季度执行全面扫描,重大节假日前进行专项检查。发现的安全漏洞必须在72小时内完成修复,高危漏洞需在24小时内处置完毕。系统升级和维护必须制定详细方案和回滚计划,操作时间选择业务低峰期,提前3个工作日发布维护通知。操作过程中实时监控系统运行状态,出现异常立即启动回滚程序。

应急响应与灾难恢复需要建立完善的预案体系。制定详细的应急响应预案,明确不同级别安全事件的处置流程。建立7×24小时值班制度,确保任何时候都能及时响应安全事件。每半年组织一次实战应急演练,检验预案的有效性。建立热备或温备灾难恢复中心,保证在主系统发生故障时4小时内恢复业务运行。重要业务系统的恢复时间目标不超过4小时,恢复点目标不超过1小时。定期检查应急设备和物资的完好性,包括备用服务器、网络设备和应急电源等。建立应急物资清单,每月进行盘点,确保随时可用。

人员培训与意识提升是安全体系的重要环节。定期组织安全培训,使运维人员掌握最新的安全防护技能。每季度至少开展一次专项培训,内容包括安全操作规范、应急处理流程和最新威胁情报等。建立安全意识考核机制,将安全操作纳入绩效考核体系。对违反安全规定的行为实行零容忍政策,发现一起处理一起。与专业安全机构建立合作关系,及时获取最新的安全威胁信息和防护方案。每半年邀请外部专家进行一次系统性的安全评估。

通过实施这些防护措施,可以显著提升雷电预警系统的数据安全防护水平。安全防护是一个持续改进的过程,需要根据技术发展和威胁变化不断调整和优化防护策略。每年度对整体安全策略进行一次全面评估和修订,确保防护措施始终保持有效性。

短信咨询

短信咨询  咨询电话

咨询电话  在线联系

在线联系