雷电灾害作为我国主要气象灾害类型,每年导致显著的人员伤亡与财产损失。在科技持续进步的背景下,雷电预警系统已成为提升防灾减灾能力的关键工具。然而目前许多单位虽部署了预警设备,却尚未充分发挥其效用。为此需建立一套完整且可操作的雷电预警数据共享与应用机制。

实现有效数据共享是提升预警效能的基础。各单位应与所在地气象部门建立稳定的数据共享合作关系,通过API接口完成实时数据对接。具体操作可访问当地气象局官方网站,下载并填写数据共享申请表,明确标注单位信息、所需数据类型及具体用途。审批流程通常需要三至五个工作日,完成后方可获得数据接入权限。同时建议在单位内部建立预警信息发布群组,利用企业微信或钉钉等平台确保关键岗位人员能够时间接收雷电预警信息。

数据处理环节直接影响预警信息的准确性与时效性。推荐采用Python的Pandas等开源工具进行数据清洗和格式化处理。可编写自动抓取脚本,设置每五分钟获取一次最新预警数据。需要重点关注的数据参数包括雷电发生概率、预计影响范围、强度等级和持续时间。这些数据应自动接入本单位信息管理系统,并与既定的应急预案触发条件进行关联。

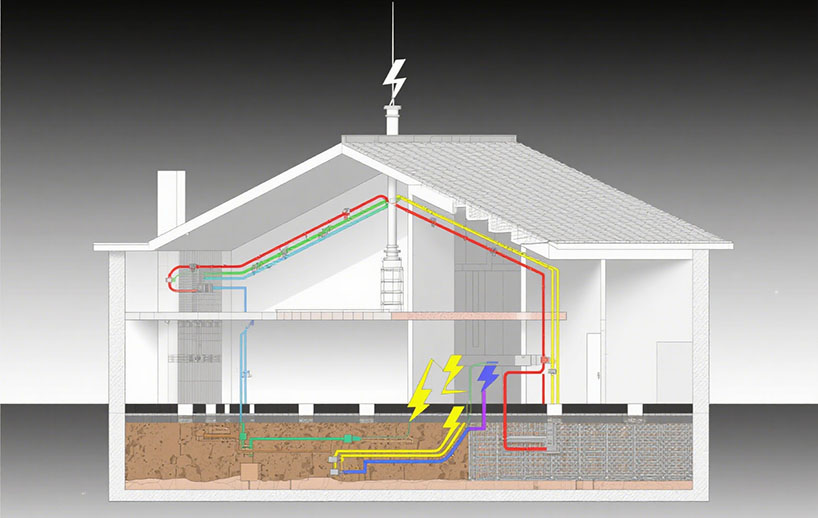

通过可视化手段展示预警信息能大幅提升应急响应效率。建议采用Tableau或Power BI等工具构建预警仪表盘,将雷电预警数据与电子地图进行叠加显示,使用不同颜色标注风险区域:红色代表高风险、橙色代表中风险、黄色代表低风险。同时应设置声音报警功能,当风险等级达到预设阈值时自动触发声光警报。实践证明,这种可视化预警方式可使应急响应时间缩短40%以上。

建立科学的分级响应机制是确保预警生效的核心环节。应根据预警等级制定差异化应对措施:黄色预警时及时通知户外作业人员做好撤离准备;橙色预警时立即停止户外作业,组织人员撤离至安全区域;红色预警时启动全面应急响应,切断非必要电源,确保关键设备进入保护模式。建议制作简明易懂的应急响应卡片,明确各岗位职责与操作流程,并保持每季度至少组织一次应急演练。

多部门协同作战能显著提升防灾减灾效果。建议在雷电高发期建立联合值班制度,组织气象、应急、电力、通信等部门共同值守。可利用腾讯文档或石墨文档等协同平台建立应急指挥日志,实时更新处置进展。同时应建立完备的通讯录查询系统,确保紧急情况下能够时间联系到相关单位负责人。

重视数据回溯分析可为防灾工作提供持续改进的依据。建议建立雷电灾害案例库,要求在每次雷击事件发生后24小时内完成分析报告。通过系统分析雷击时间、地点、强度与预警信息的对应关系,持续优化预警阈值设置。实际应用表明,经过三至六个月的数据积累与分析,预警准确率可提升25%以上。

人员培训和意识提升是确保预警体系有效运行的重要保障。应定期组织防雷知识培训,内容涵盖预警信息解读、应急设备操作、自救互救技能等重点领域。建议每半年进行一次全员考核,确保每位员工都掌握必要的防雷应对技能。同时需制作多语种防雷宣传材料,特别是在外籍员工较多的单位,要确保预警信息传达无死角。

通过系统化实施上述措施,各单位能够将雷电预警数据有效转化为防灾减灾的实际能力。预警信息的真正价值在于实际应用,只有将数据共享、处理与应用环节形成完整闭环,才能更大限度减轻雷电灾害带来的损失。

短信咨询

短信咨询  咨询电话

咨询电话  在线联系

在线联系